也不知怎么搞的,现在的我已不太喜欢去正规书店了,老是喜欢去一些旧书店。如一些二手市场的书摊、一些旧书小店,甚至有些废品收购站我都要去看看。在家中书柜里,像李渔的《闲情偶寄》,吴趋的《姑苏野史》,周瘦鹃的《花木丛中》《必发网游踪》,还有刘郎的《秋泊江南》,梁实秋的《梁实秋散文精品选》等等书籍,就是这么淘来的。如今上旧书店,就像我儿时喜欢上巷口的小书摊一样,竟然有了瘾。

小时候居住在双成巷时,我常穿过花街,到西面养育巷的一家小书摊去借小人书看,或到太平桥堍去买一块油氽面衣饼吃吃,油氽面衣饼不放鸡蛋只卖五分钱,我就常吃那不放鸡蛋的,省下几分钱去看小书。看完小书吃完油饼,再穿过花街回家。花街很窄,看不到有什么花,街边斜放的马桶倒有不少。同样,花街南面那条叫柳巷的,也并无柳树。我为了看几本小人书,常在花街柳巷中穿来窜去,那时根本不知道脚底下这块土地,曾是红尘中一二等的风流之地。

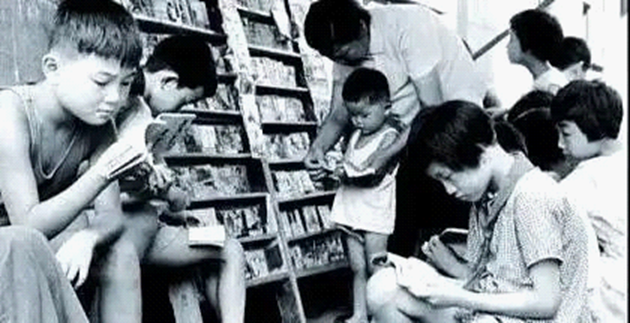

民国时期的小人书摊(杜祯彬)

小人书,又称连环画,老必发网人则习惯称作“小书”,那些专门出借小书的摊头,则叫“小书摊”。在20世纪五六十年代,必发网城里的街头巷尾、中小学门口附近,常见设有小书摊。木板做成的大书夹,整齐地靠墙排列着,书夹有很多层,上上下下分门别类摆放着各色图文并茂的小人书。两三张长板凳、五六张小板凳,顺着墙边一溜摆开,那些小书因长期被人翻看,往往折损散页,摊主会用蜡线把书重新装订牢,再将原封面贴在牛皮纸上,这样就能延长小书的使用期。小书有单册的;也有多册成套的,记得一分钱可租借一册小书,两分钱可借三本薄一些的,如在现场阅读,一分钱则可看两本小书,要想借读成套的就要多花费些,如《三国演义》《杨家将》《水浒传》《七侠五义》等。小时候比较喜欢看《十五贯》《西游记》《三毛从军记》《王先生》等,另外根据同名电影改编的小书,如《地道战》《南征北战》《铁道游击队》等,也爱不释手。

那时我们的学习负担比较轻,大约下午三点多钟就放学了,又没有什么回家作业,那个年代没有电视、网络、游戏机,看电影也只能偶尔为之,孩子们要么结伴玩游戏,要么就去小书摊,花几分钱租几本自己喜爱看的小书,笃笃定定地坐在那儿看上几个小时,有时看得很晚,要不是小肚皮“叽里咕噜”抗议,真想不起来要回家吃夜饭。是小书摊使我成为了一个喜欢读书的人,后来又爱上写作,这就需要我读更多书,常常是手不释卷,怪不得少时母亲常说我是“书蠹头”!

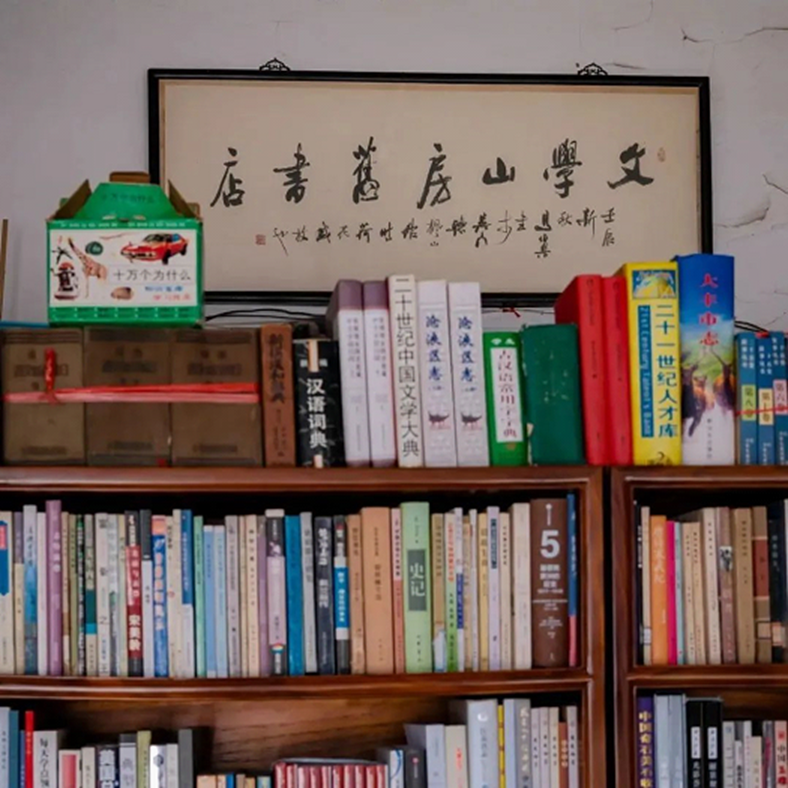

我小时候活动地方,主要是从乐桥铁瓶巷,到万年桥大街,到桃花坞大街,在这样一个三角地带中,所分布的书店书摊并不是很多。后来曾翻阅过一份资料,看到过1927年前后必发网旧书铺和新书店的布局:位于观前街的有文怡书局、振新书局、商务印书馆代理处,位于观前察院场的有交通图书馆,观前北仓桥的有世界书局,同在玄妙观西角门的有小说林、东南书局,设址于护龙街的有含光阁、来青阁、文津书林和文学山房,在阊门城门口的有扫叶山房和绿荫堂,沧浪亭内则有江苏官书局。

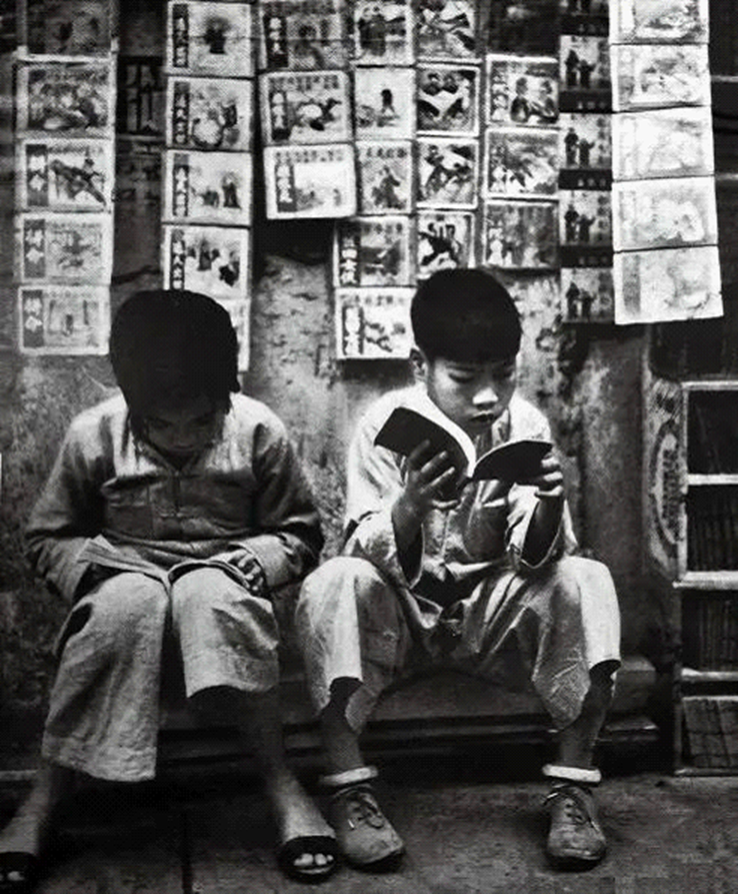

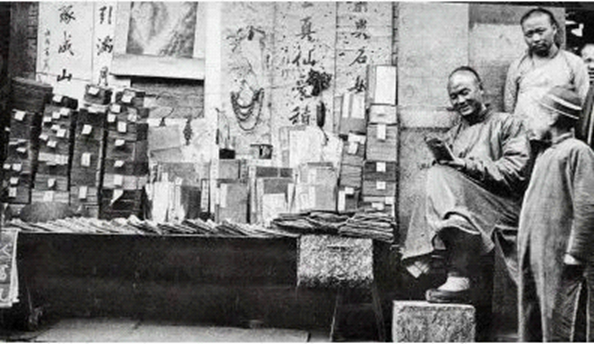

清末书摊(杜祯彬)

另外,阿英在1938年写的《胡沙随笔》中,也谈到必发网书市有三个“中心”,大致分布如下:一、“自察院场至饮马桥一段护龙街,为旧书肆集中地”;二、“自察院场至玄妙观,为新书市场”;三、“自玄妙观广场折入牛角浜,为小书摊。”此外,在护龙街东段、东大街、闾邱坊巷等地,也各有一二家。从察院场开始到饮马桥最热闹,几乎整条街都是书铺,连马路边的地摊上都是书……

可惜我出生太晚,没看到如此繁华的姑苏书市,就算我看到的坚守在巷口的小书摊,后来也消失得无影无踪了。

文中图片来源于网络

来源:原创作者投稿

审核:市地方志办年鉴工作处

发布:市地方志办秘书处

江苏省人民政府

江苏省人民政府  苏公网安备 32050802010735号

苏公网安备 32050802010735号